こんにちは、大阪府枚方市にある「くずは凛誠法律事務所」です。

交通事故では、加害者が全面的に過失のある事故(もらい事故)もありますが、被害者側にも一定の過失がある事故も多数あります。

被害者側に過失がある場合には過失割合に応じて過失相殺され、賠償金額が減額されます。そのため、過失割合がどう決まるかによって補償の程度が大きく左右されることになってしまいます。

このように過失割合は非常に重要な事柄ですが、加害者側から主張される過失割合に納得できないこともあるでしょう。

過失割合を争うにはどうすればよいのでしょうか。弁護士が解説します。

この記事のポイント

- 過失相殺とは、被害者側の過失の割合に応じて賠償金額を減額すること。

- 過失割合は、示談で解決するのであれば被害者側と加害者側で協議して決めることになる。双方の意見が対立し示談で解決できないときは最終的には裁判所に決めてもらうことになる。

- 過失割合には書籍「別冊判例タイムズ38号」にまとめられた基準がある。事故状況により基準は異なるが、「本当にその基準を用いるのが正しいのか」に注意することが重要。

- 過失割合を争うには証拠の準備が最も重要になる。弁護士に相談して対応するのがおすすめ。

過失相殺とは

交通事故の過失と過失相殺

交通事故における過失とは、不注意により事故が起きる危険を見逃したり、事故回避を怠ったりしたことをいいます。

交通事故では、加害者だけでなく被害者にも過失があることがあります。この場合、事故が起きた原因の一部は被害者にもあるのですから、加害者が全面的に責任を負うというのは不公平です。

そこで、被害者側にも過失があるとき、被害者側の過失の大きさ(割合)に応じて加害者側が責任を負う範囲を限定し、加害者側が被害者側に支払う賠償金額を減額することを「過失相殺」といいます(民法第722条第2項)。

過失相殺は「損害の公平な分担」

過失相殺は、過失の有無・程度に応じて当事者間で損害を公平に分担させる制度であると考えられています。

例えば、被害者側に過失がなければ100万円の損害賠償が認められる場合で被害者側に3割の過失がある(加害者側に7割の過失がある)ケースを考えてみましょう。

この場合、過失相殺により被害者側の過失の3割分が減額され、加害者は被害者に対し70万円の賠償を行えばよいことになります。

これを被害者側から見ると、被害者は自身の過失に応じた3割部分(30万円)については加害者から賠償を受けられず自己負担することになるため、損害の一部を分担しているといえるわけです。

過失割合は誰が決めるのか

では、過失割合は誰が決めるのでしょうか。

最終的に決めるのは裁判所

過失割合を最終的に決定するのは裁判所です。

訴訟になり、加害者が被害者に支払うべき賠償金を裁判所が決定する際に、併せて過失割合についても判断されることになります。

裁判所は、交通事故の客観的状況や当事者の過失の内容を証拠により確認し、過去の裁判例を参考にしたりしながら過失割合を決定することになります。

示談の場合には協議で決める

しかし、交通事故のすべてが訴訟になるわけではありません。むしろ、訴訟にならずに示談で解決するケースのほうが多数でしょう。

示談の場合には裁判所が介入しないので、過失割合について裁判所の判断は得られません。そのため、示談の際の過失割合は、被害者側と加害者側が協議して過失割合を決めることになります。

協議が折り合わない場合には訴訟になり、裁判所が判断することになります。そのため、過失割合を協議する際も「裁判所がどう判断するか」が基準となります。

過失割合の「基準」

裁判所が決めるにしろ当事者間の協議で決めるにしろ、どのような事故であればどのくらいの過失になるのかをすぐに見当づけることは難しいものです。

そのため、過失割合には事故状況に応じた「基準」が用意されています。

「別冊判例タイムズ38号(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)」という、事故状況別に基本の過失割合及び修正要素がまとめられた書籍があります(出版社の書籍詳細ページ)。

交通事故に関わる裁判所や弁護士、損害保険会社は別冊判例タイムズ38号を必ず持っていると言っても過言ではない重要な書籍です。

この別冊判例タイムズ38号に記載されている内容が、過失割合の「基準」として機能しています。

別冊判例タイムズ38号の基準

別冊判例タイムズ38号は、東京地方裁判所の交通部(交通事故を集中的に取り扱う部)に所属し実際に交通事故訴訟を審理する裁判官たちが集まって、裁判例を調査分析し、討議のうえ作成されています。

したがって、別冊判例タイムズ38号は過失割合について過去の裁判例及び実際に交通事故訴訟の審理をする裁判官の考え方がまとめられた書籍であるといえるでしょう。

そのため、各地の裁判官も交通事故訴訟において過失割合を決定する際は別冊判例タイムズ38号を参照し、これに沿った判断を行う可能性が高いといえます。そうなると、訴訟になった場合の過失割合が予測されることになりますから、示談の際にも別冊判例タイムズ38号の基準に従った交渉が行われることが多くなります。

とはいえ、別冊判例タイムズ38号の基準も万能ではありません。

別冊判例タイムズ38号もすべての事故パターンを完全に網羅したものではないので、事故状況によっては基準を使うことができないことも多々あります。また、別冊判例タイムズ38号には事故状況の図も記載されていますが、似ているからといって前提とする事情を無視して適用してしまうとまったくの的外れになってしまうこともあります。

これは非常に大事なことですので、具体例を見て確認しておきましょう。

具体例で見る基準の使い方

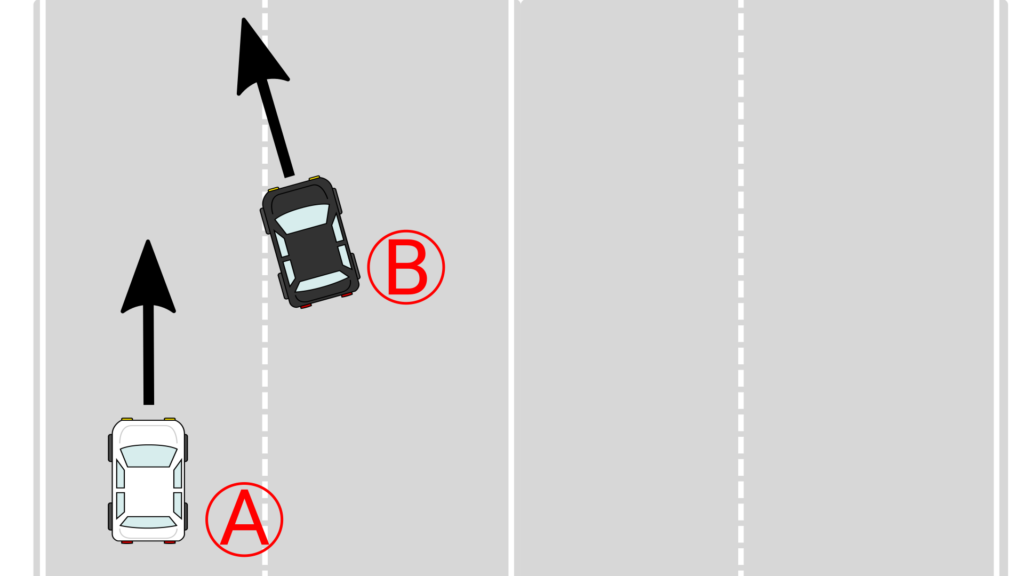

上の図は、片側2車線の道路において、直進する自動車(A)と車線変更する自動車(B)の間での事故状況を示した図です。別冊判例タイムズ38号の291ページに記載されている図【153】を参考にして作成しました。

今回はこのような事故状況における別冊判例タイムズ38号の基準を具体例として説明していきます。

進路変更時の事故の基準

別冊判例タイムズ38号では、上記の事故の基本の過失割合と修正要素を次のように定めています。

A:30%、B:70%

| 修正要素 | Aの過失割合の修正度合 |

|---|---|

| Aがゼブラゾーン進行 | +10~20% |

| Aが時速15km以上の速度違反 | +10% |

| Aが時速30km以上の速度違反 | +20% |

| Aにその他著しい過失あり | +10% |

| Aにその他重過失あり | +20% |

| 進路変更禁止場所での事故 | -20% |

| Bが進路変更の合図をしなかった | -20% |

| Aが初心者マーク等 | -10% |

| Bにその他著しい過失あり | -10% |

| Bにその他重過失あり | -20% |

引用元:「別冊判例タイムズ38号(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)」291ページ

基本の過失割合に、修正要素による修正を加えたものが実際の過失割合となります。

例えば、Bが進路変更をするときに方向指示器等により合図をしなかった場合には、基本の過失割合からAの過失割合が20%減少し、反対にBの過失割合が20%増加するのでA:10%、B:90%の過失割合になります。

本当にこの基準を用いるべきなのかを検討する

ここで注意しておきたいのが、「本当にこの基準を用いるべきなのか」をしっかりと検討することです。

別冊判例タイムズ38号には、進路変更車と後続直進車の事故における上記の基準について次のように説明があります。

- ここでは、あらかじめ前方にある車両が適法に進路変更を行ったが、後方から直進してきた他の車両の進路と重なり、両車両が接触したという通常の態様の事故を想定している

- 隣の車線の前方を走行していた他の車両を追い抜いた直後に進路を変えて当該車両の進路前方に出たところ衝突した場合、進路変更後の車線における前車との車間距離が十分ではなく、車線を変更した後、前車への追突を避けるために直ちに急ブレーキを掛けたために衝突した場合及び他の車両との接触を避けるためにあわてて車線変更したところ衝突した場合などは本基準の対象外

- このような進路変更は、通常、後続直進車の速度又は方向を急に変更させることとなるから、基本的には後続直進車に有利に考えるべきであるが、後続直進車としても、進路変更車があらかじめ前方にいるのであるから、その合図等により、進路変更を察知して適宜、減速等の措置を講ずることにより衝突を回避することは、前車が進路変更と同時に急制動をかけたような場合でもない限り、一般にさほど困難ではない

引用元:「別冊判例タイムズ38号(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)」290ページ(※マーカーは当記事作成者によるものです)

つまり、上記の基準では「BがAよりもあらかじめ前方にいる」ケースが想定されており、それ以外のケースで上記の基準を用いることは適切ではないのです。

そうすると、例えばBがAの横を並走している状態や後ろを走行している状態で進路変更をしてAに衝突したというケースではこの基準を用いることはできないことになります。

このようなケースでは、Aが「Bの合図等により、進路変更を察知して適宜、減速等の措置を講ずることにより衝突を回避すること」は極めて困難ですから、基準が被害者側の過失を30%としている根拠が失われることになるからです。

しかし、損害保険会社と示談交渉をしていると本来その基準を用いるべきではないケースなのに事故状況が似ているからと誤った基準を用いて主張してくるケースに遭遇することがあります。

損害保険会社の言うことが必ずしも正しいとは限りません。十分に注意し、必要な場合はしっかりと反論するようにしましょう。

過失割合を争うときのポイント

過失割合について納得いかず争う場合、次のようなポイントがあります。

基準や根拠をしっかりと確認する

過失割合を検討する場合、基準を確認することは欠かせません。

別冊判例タイムズ38号を法曹関係者や保険会社以外でお持ちの方は少ないと思われますが、図書館で確認したり弁護士に相談する際に見せてもらったりするとよいでしょう。

基準を確認するときは、「本当にその基準を用いるべきなのか」の検討を忘れないようにしてください。

また、加害者側の任意保険会社から過失割合の提示がある場合にはその根拠を示してもらいましょう。

別冊判例タイムズ38号に基づいて過失割合を主張しているなら加害者側の任意保険会社が参照しているページを教えてもらったり、裁判例があるというならその裁判例を送付してほしいと頼み判決内容を確認したりすることで適切な反論を行えるようになるはずです。

証拠資料を集める

交通事故の交渉や訴訟で最も重要なのは証拠です。過失割合を争うには、証拠をどれだけ集められるかにかかっています。

過失割合に関して重要な証拠として考えられるのは、車両の衝突箇所が分かる写真、実況見分調書、ドライブレコーダーの映像などです。これらをしっかりと確保するようにしましょう。

それぞれの詳細は次のとおりです。

車両の衝突箇所が分かる写真

車両の衝突箇所が分かる写真については、できれば事故に遭った後自分でも撮影しておくのがよいですが、保険会社が修理や見積もりに関わっている場合には保険会社が保管していることが多いので保険会社にお願いして送付してもらうこともできます。

自分で撮影する場合は、衝突箇所が車両のどの部分に当たるかが分かるよう車両の広範囲を撮影したものと、衝突箇所を接写したものを両方撮影するようにしてください。

実況見分調書

実況見分調書は刑事事件としての捜査資料です。

その交通事故を取り扱っている警察署に送致先の検察庁や送致日、送致番号を確認し、送致先の検察庁で謄写(コピー)をお願いすることで入手します。場合によっては弁護士が弁護士会照会をする必要があることもあります。

実況見分調書は警察が作成するものですが、被害者が重傷であるなどの場合には加害者だけが立会い、加害者の説明だけで作成されてしまうことがあります。

事故状況の説明が加害者と被害者で食い違う場合には警察にその旨を伝えて、「加害者と被害者のそれぞれの説明を元にした実況見分調書を1通ずつ作ってほしい。」とお願いしてみましょう。

必ず作ってもらえるわけではありませんが、警察が捜査上必要だと考えた場合には作成してもらうことができる場合があります。

ドライブレコーダーの映像

ドライブレコーダーの映像は、過失割合を考えるうえで非常に重要な証拠になります。

ドライブレコーダーの映像がなければ修正要素(例えば加害者車両が合図をしなかったなど)の立証ができないケースも多いので、自動車を運転する場合にはドライブレコーダーを設置しておくことをおすすめします。

ドライブレコーダーの映像は記録容量の関係でしばらくすると上書きされてしまう可能性もあります。交通事故があった場合には速やかにバックアップを取っておいたほうがよいでしょう。

弁護士に依頼する

過失割合を争う場合には、過去の裁判例を調査したり、必要な証拠を集めたりすることはもちろん、場合によっては訴訟を提起する必要もあります。

それらを被害者だけで対応するのは、不可能ではないものの非常に難しいことです。また、望ましい結果が得られる可能性はどうしても低くなってしまいます。

過失割合を争いたいのであれば弁護士に交渉や訴訟を依頼したほうがよいでしょう。

まとめ

この記事では、過失割合の考え方や争い方についてご説明しました。

過失割合は、10%違うだけで賠償金額に数百万円、数千万円の差が出ることもあります。適切な過失割合なのかどうかを確認し、争うべきときはしっかりと争うべきです。

交通事故の対応や過失割合にご不安がおありの方やお困りの方は弁護士に相談するようにしてください。

くずは凛誠法律事務所では、交通事故のご相談を随時お受けしております。初回相談料は無料(又は弁護士費用特約により自己負担なし)で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

.png)